パソコンを処分、売却、または誰かに譲る際に、内部のデータをどう処理していますか。

「ごみ箱を空にしたから大丈夫」「初期化したから安心」と考えている方もいるかもしれませんが、実はそれだけではデータは完全には消えていません。

専用のツールを使えば、削除したはずのファイルが復元されてしまう可能性があり、個人情報や機密情報が外部に漏れるという深刻なリスクをはらんでいます。

このような情報漏洩の危険から身を守るために非常に有効なのが、データ消去ソフトです。

特に、データ消去ソフト 無料版は、コストをかけずに安全対策を講じることができるため、多くの方にとって魅力的な選択肢でしょう。

しかし、無料であるがゆえに「本当に安全なのか」「どのソフトを選べば良いのか」といった疑問や不安を感じる方も少なくありません。

この記事では、パソコンの廃棄やハードディスクの処分を検討している方々が抱える、データ消去に関する悩みを解決します。

データ消去の基本的な知識から、信頼できるデータ消去ソフト 無料版の選び方、具体的なおすすめソフト、そしてWindows11を含むOSでの正しい使い方まで、網羅的に解説していきます。

SSDのデータ消去に関する注意点や、万が一のデータ復元の可能性についても触れ、情報漏洩のリスクを限りなくゼロに近づけるための知識を提供いたします。

この記事で分かる事、ポイント

- データ消去がなぜ重要で、情報漏洩にどんなリスクがあるか

- 信頼できる無料データ消去ソフトの具体的な選び方

- データ消去ソフトを安全に利用するための重要な注意点

- HDDとSSDにおけるデータ消去方法の根本的な違い

- 2025年最新のおすすめ無料データ消去ソフト5選の特徴

- Windows11の標準機能を使ったデータ消去の手順

- 消去したデータが復元される可能性と消去方式の強度

データ消去ソフト 無料の選び方と情報漏洩対策

この章のポイント

- なぜデータ消去が必要?情報漏洩のリスク

- 後悔しないための無料ソフトの選び方

- 安全に使うための注意点を解説

- 消去後のデータは本当に復元できないのか

- パソコンを手放す際の正しいデータ消去法

なぜデータ消去が必要?情報漏洩のリスク

パソコンを処分する際、多くの人がOSの初期化やファイルの削除といった操作で安心しがちです。

しかし、これらの通常の操作では、データは完全には消去されていません。

OSからファイルへのアクセス情報(インデックス)が削除されるだけで、データの本体はハードディスクやSSD上に残存しているのです。

この状態は、図書館で本の貸し出しカードを破棄しただけで、本棚には本がそのまま残っているようなものだと考えられます。

専門的なデータ復元ソフトを使えば、誰でも比較的簡単にこれらの残存データを読み取り、復元することができてしまいます。

もし、復元されたデータに個人情報、クレジットカード番号、銀行口座の情報、プライベートな写真、仕事の機密情報などが含まれていたらどうなるでしょうか。

考えられるリスクは計り知れません。

例えば、個人情報が悪用されれば、なりすましによる金銭的被害や、SNSでの誹謗中傷といったトラブルに巻き込まれる可能性があります。

企業の機密情報が漏洩すれば、企業の信用失墜や損害賠償問題に発展するケースも考えられるでしょう。

実際に、廃棄されたパソコンから個人情報が流出し、悪用されたという事件は後を絶ちません。

このように、安易なデータ削除は、予期せぬ深刻な情報漏洩に繋がる危険性を常に秘めているということです。

データ消去ソフトは、このようなリスクを回避するために不可欠なツールと言えるでしょう。

データ消去ソフトは、ディスク全体に無意味なデータを複数回上書きすることで、元のデータを完全に破壊し、復元不可能な状態にします。

これにより、第三者の手に渡ったとしても、あなたのプライバシーや重要な情報が守られるのです。

特にパソコンを売却・譲渡する場合は、次の利用者がいるため、物理的に破壊する方法はとれません。

だからこそ、ソフトウェアによる確実なデータ消去が、自分自身と次の利用者を守るための最低限のマナーであり、責任でもあるのです。

無料のソフトであっても、信頼できるものを選び、正しく使用すれば、有料ソフトと同等のレベルでデータを完全に消去することが可能です。

まずは、データ消去の重要性を正しく認識し、適切な対策を講じる第一歩を踏み出しましょう。

後悔しないための無料ソフトの選び方

データ消去ソフト 無料版は数多く存在し、どれを選べば良いか迷ってしまうかもしれません。

安全かつ確実にデータを消去するためには、いくつかの重要なポイントを押さえてソフトを選ぶ必要があります。

ここでは、後悔しないための無料ソフトの選び方について、具体的な基準を解説します。

対応OSとデバイスの確認

まず最初に確認すべきは、お使いのパソコンのOSに対応しているかという点です。

Windows 11、Windows 10、macOSなど、ソフトによって対応OSは異なります。

また、消去したいデバイスがHDD(ハードディスクドライブ)なのか、SSD(ソリッドステートドライブ)なのかも重要です。

特にSSDはHDDとデータの記録方式が異なるため、SSDの消去に最適化された機能を持つソフトを選ぶことが望ましいでしょう。

USBメモリや外付けHDDのデータを消去したい場合も、そのデバイスに対応しているかを確認してください。

データ消去方式の豊富さと強度

データ消去の確実性は「消去方式」によって決まります。

強力な消去方式に対応しているソフトほど、データの復元は困難になります。

代表的な消去方式には以下のようなものがあります。

- ゼロライト方式: ディスク全体を「0」のデータで1回上書きするシンプルな方式です。

- 乱数書き込み方式: ランダムな数値データで上書きします。複数回行うことでより強力になります。

- 米国国防総省準拠方式(DoD 5220.22-M): 特定のパターンで3回上書きする非常に強力な方式で、多くのソフトで採用されています。

- グートマン方式: 35回の多岐にわたるパターンで上書きする、現在知られている中で最も強力な方式の一つです。

個人利用であれば、DoD 5220.22-M方式に対応していれば十分なセキュリティレベルと言えるでしょう。

複数の消去方式から選択できるソフトは、用途に応じてセキュリティレベルを調整できるため便利です。

使いやすさと信頼性

高機能であっても、操作が複雑で分かりにくいソフトは、誤操作の原因となります。

特に、消去するドライブを間違えてしまうと、取り返しのつかないことになりかねません。

日本語に対応しており、直感的なインターフェースを持つソフトを選ぶと安心です。

また、信頼性も非常に重要です。

長年にわたって多くのユーザーに利用されている定番ソフトや、開発元が明確なソフトを選びましょう。

ダウンロードサイトの評判やレビューを参考にすることも有効な手段です。

公式サイト以外からのダウンロードは、ウイルスやマルウェアが仕込まれている危険性があるため、絶対に避けてください。

有料ソフトとの違いを理解する

無料ソフトは、基本的なデータ消去機能に関しては有料ソフトと遜色ないものが多く存在します。

しかし、有料ソフトには、より高度な機能や手厚いサポートが付属している場合があります。

例えば、消去作業のログを記録・証明書を発行する機能(法人が利用する場合に重要)、専門スタッフによるテクニカルサポートなどが挙げられます。

個人のパソコンを処分する目的であれば、多くの場合、信頼できる無料ソフトで十分対応可能です。

自身の利用目的を明確にし、必要な機能を見極めることが、最適なソフト選びに繋がります。

安全に使うための注意点を解説

データ消去ソフト 無料版は非常に便利なツールですが、その強力な機能ゆえに、使い方を誤ると重大な問題を引き起こす可能性があります。

安全かつ確実に作業を完了させるために、使用前、使用中、使用後に遵守すべきいくつかの重要な注意点があります。

これらのポイントをしっかりと理解し、慎重に作業を進めるようにしましょう。

最重要:作業前のデータバックアップ

これは最も基本的ながら、最も重要な注意点です。

データ消去ソフトは、その名の通りデータを完全に消し去るためのものです。

一度消去処理を開始すると、いかなる手段をもってしてもデータを元に戻すことはできません。

作業を始める前には、必ず必要なデータがすべてバックアップされているか、二重三重に確認してください。

写真、動画、仕事のファイル、各種アカウントのログイン情報など、失いたくないデータは外付けHDDやクラウドストレージなど、別の場所に確実に保存しておきましょう。

「このドライブには重要なデータはないはず」という思い込みが、後々の大きな後悔に繋がります。

ダウンロードは必ず公式サイトから

無料ソフトを探していると、様々なダウンロードサイトが見つかります。

しかし、公式サイト以外からソフトをダウンロードすることは非常に危険です。

悪意のある第三者によって、ウイルスやスパイウェアなどのマルウェアが仕込まれている可能性があるからです。

データ消去という重要な作業を行うソフトがマルウェアに感染していては本末転倒です。

必ず開発元の公式サイトを確認し、そこから直接ダウンロードするようにしてください。

これにより、改ざんされていない安全なソフトを入手することができます。

消去対象ドライブの選択は慎重に

データ消去ソフトの操作で最も注意すべきが、消去対象となるドライブの選択です。

多くのパソコンには、OSがインストールされているCドライブの他に、データ保存用のDドライブや、接続している外付けHDD、USBメモリなどが存在します。

もし、バックアップ用の外付けHDDを誤って消去対象に選んでしまったら、バックアップデータごとすべてを失うことになります。

ソフトを起動する前に、消去したいドライブの名称(例: ドライブ D:)や容量を正確に把握しておきましょう。

多くのソフトでは、ドライブを選択する際に確認メッセージが表示されます。

そのメッセージを軽視せず、表示されたドライブ情報が本当に消去したいもので間違いないか、指差し確認するくらいの慎重さで臨んでください。

時間に余裕をもって作業する

データ消去は、ディスクの容量や選択した消去方式によって、非常に時間がかかる場合があります。

数時間、場合によっては丸一日以上かかることも珍しくありません。

作業中にパソコンの電源が落ちたり、強制終了したりすると、ディスクが破損して使用不能になるリスクがあります。

時間に余裕のある時に作業を計画し、ノートパソコンの場合はACアダプタを接続して、電源が途切れないように万全の対策を講じましょう。

「すぐに終わるだろう」と安易に考えず、腰を据えて取り組むことが重要です。

消去後のデータは本当に復元できないのか

データ消去ソフトを利用する最大の目的は、データを「復元不可能」な状態にすることです。

では、専門のソフトで処理した後のデータは、本当に、いかなる手段を使っても復元できないのでしょうか。

この疑問を理解するためには、データ消去の仕組みと、その強度を決定づける「消去方式」について知る必要があります。

データ消去の基本的な仕組み

前述の通り、通常のファイル削除やフォーマットでは、データの本体はディスク上に残っています。

データ消去ソフトが行うのは、このデータの本体が記録されていた領域に対して、意味のないデータを強制的に上書きする処理です。

例えば、「A」というデータが記録されていた場所に、ランダムな「X」というデータを書き込むことで、「A」の痕跡を完全に消し去ります。

この上書き処理をディスクの全領域にわたって行うことで、元のデータは復元できなくなります。

この「上書き」を何回、どのようなデータで行うかによって、消去の強度が変わってきます。

これが「消去方式」の違いです。

消去方式による強度の違い

データ消去ソフトには、様々な消去方式が用意されています。

方式によってセキュリティレベルが異なり、一般的に上書き回数が多いほど、また上書きするデータのパターンが複雑なほど、復元はより困難になります。

- 1回書き込み(ゼロライト/乱数): データを1回だけ上書きします。通常の復元ソフトではまず復元できません。個人利用では多くの場合これで十分とされていますが、磁気情報を特殊な装置で解析すれば、ごくわずかに元のデータの痕跡(磁気残留)を読み取れる可能性が理論上は指摘されています。

- 複数回書き込み(DoD 5220.22-Mなど): 米国国防総省で採用されていた基準で、固定値、その補数、乱数の3回上書きを行います。これにより磁気残留からの復元リスクを大幅に低減でき、非常に高いセキュリティレベルを誇ります。企業の機密情報などを扱う場合でも安心できるレベルです。

- 多数回書き込み(グートマン方式など): 35回といった非常に多くの回数、複雑なパターンで上書きを行います。これは、過去の様々なディスクの記録方式に対応するために考案されたもので、現在のHDDに対しては過剰なレベルとも言われますが、理論上、最も復元が困難な方式の一つであることは間違いありません。

結論として、米国国防総省準拠方式(DoD 5220.22-M)のような複数回書き込み方式で処理されたデータは、FBIや専門のデータ復旧業者が持つような最先端の特殊な機材を使っても、復元は極めて困難、事実上不可能と言ってよいでしょう。

無料のデータ消去ソフトであっても、これらの強力な消去方式を搭載しているものが多くあります。

したがって、信頼できるソフトを選び、適切な消去方式(例えばDoD方式)を選択して実行すれば、「データは本当に復元できない」と考えて問題ありません。

重要なのは、自分の求めるセキュリティレベルに応じて、適切な消去方式を選択することです。

個人情報の塊であるパソコンを安心して手放すために、これらの知識は非常に役立ちます。

パソコンを手放す際の正しいデータ消去法

パソコンを手放すと言っても、その目的は様々です。

完全に廃棄するのか、中古品として売却するのか、あるいは知人に譲渡するのか。

それぞれの目的によって、最適なデータ消去法は異なります。

ここでは、状況に応じた最も確実で正しいデータ消去の方法について解説します。

ソフトウェアによる消去と物理的な破壊、それぞれのメリット・デメリットを理解し、最適な選択をしましょう。

1. ソフトウェアによる消去(売却・譲渡の場合)

パソコン本体やハードディスクを再利用する(売却・譲渡)場合は、物理的に破壊することはできません。

この場合に必須となるのが、データ消去ソフトによる完全消去です。

- メリット:

- パソコンやディスクを再利用できる。

- コストがかからない(無料ソフトを使用した場合)。

- 物理的な手間や危険がない。

- デメリット:

- 消去に時間がかかる場合がある。

- パソコンが正常に動作しないと実行できない。

- 正しいソフトを選び、操作する必要がある。

この方法を選ぶ際は、これまで解説してきた通り、信頼できるデータ消去ソフトを選び、DoD 5220.22-Mなどの強力な方式で消去を実行することが重要です。

消去作業が完了した証明として、画面のスクリーンショットを撮っておくと、後々の安心材料になります。

特にフリマアプリなどで個人売買する場合は、購入者に対して「データは専門ソフトで完全消去済みです」と明記することで、トラブル防止にも繋がります。

2. 物理的な破壊(完全廃棄の場合)

パソコンが故障して起動しない場合や、絶対にデータを読み取られたくない最高レベルの機密情報を扱っていた場合など、完全に廃棄することが決まっているなら、物理的な破壊が最も確実な方法です。

- メリット:

- データ復元の可能性が完全にゼロになる。

- ソフトウェア消去のような時間がかからない。

- パソコンが動かなくても実行できる。

- デメリット:

- パソコンやディスクを再利用できなくなる。

- 専門業者に依頼すると費用がかかる。

- 自分で行う場合は怪我のリスクや適切な工具が必要。

ハードディスク(HDD)の場合は、内部の円盤(プラッタ)にデータが記録されています。

ドリルで数カ所穴を開けたり、ハンマーで変形させたりすることで、プラッタが回転できなくなり、データの読み取りは不可能になります。

SSDの場合は、内部にある複数のメモリチップを物理的に破壊する必要があります。

ペンチで折り曲げたり、ハンマーで砕いたりする方法が有効です。

ただし、これらの作業は破片が飛び散るなど危険を伴うため、保護メガネを着用するなどの安全対策が必須です。

自信がない場合や、より確実性を求める場合は、データ破壊サービスを提供している専門業者に依頼するのが最も安全で確実な選択と言えるでしょう。

法人と個人の違い

個人の場合は上記の方法で問題ありませんが、法人の場合は少し事情が異なります。

企業が顧客情報や機密情報を漏洩させた場合、社会的信用を失い、莫大な損害賠償を請求される可能性があります。

そのため、多くの企業では、データ消去の作業記録が残り、「消去証明書」を発行できる有料のソフトウェアやサービスを利用するのが一般的です。

これにより、いつ、誰が、どのデータを、どのような方式で消去したかを客観的に証明でき、コンプライアンス遵守の証拠とすることができます。

データ消去ソフト 無料のおすすめと使い方

この章のポイント

- おすすめのデータ消去フリーソフト5選

- データ消去ソフトの基本的な使い方

- HDDのデータを完全に消去する手順

- SSDのデータ消去における留意点

- Windows11でのデータ消去方法

- まとめ:安全なデータ消去ソフト 無料の活用

おすすめのデータ消去フリーソフト5選

市場には多くのデータ消去ソフト 無料版が存在しますが、ここでは特に信頼性が高く、多くのユーザーに利用されている定番のフリーソフトを5つ厳選して紹介します。

それぞれのソフトが持つ特徴、対応OS、搭載されている消去方式などを比較し、ご自身の環境や目的に最適なソフトを見つけるための参考にしてください。

どのソフトも基本的なデータ消去性能は非常に高いものばかりです。

1. Eraser

長年にわたり定番とされてきたデータ消去ソフトで、非常に高い信頼性を誇ります。

特徴は、対応する消去方式の豊富さです。

簡単なゼロライトから、米国防総省準拠のDoD 5220.22-M、そして非常に強力なグートマン方式まで、幅広いセキュリティレベルに対応しています。

個別のファイルやフォルダ、空き領域のみを対象に消去する機能や、スケジュールを設定して定期的に消去を実行する機能も備えており、多機能性を求めるユーザーにおすすめです。

インターフェースは英語ですが、シンプルな構成なので直感的に操作することが可能です。

2. CBL Data Shredder

データ復旧サービスで有名なCBL社が開発した、信頼性の高いデータ消去ソフトです。

USBメモリやCDから起動するブート版を利用することで、OSがインストールされているドライブ(Cドライブ)を含めて、パソコン全体のデータを丸ごと消去できるのが大きな特徴です。

パソコンを廃棄・売却する前の完全な初期化に最適と言えるでしょう。

操作もウィザード形式で進められるため、初心者でも比較的簡単に扱うことができます。

対応している消去方式も複数あり、DoD 5220.22-Mも選択可能です。

3. Disk Wipe

インストール不要で利用できる、手軽さが魅力のポータブルなデータ消去ソフトです。

ダウンロードしたファイルをUSBメモリなどに入れておけば、どのパソコンでもすぐに起動して使用できます。

インターフェースがシンプルで分かりやすく、消去したいドライブを選択し、消去方式を選んでスタートするだけの簡単操作が特徴です。

DoD 5220.22-M方式など、強力なアルゴリズムにも対応しており、手軽さと高いセキュリティを両立しています。

パソコンに余計なソフトをインストールしたくない方や、複数のPCで作業する可能性がある方におすすめです。

4. CCleaner (ドライブワイパー機能)

CCleanerは、パソコンの不要なファイルを削除して動作を快適にするためのクリーナーソフトとして非常に有名ですが、その機能の一部に「ドライブワイパー」という強力なデータ消去機能が含まれています。

この機能を使えば、ドライブの「空き領域のみ」または「ドライブ全体」を対象に、安全な上書き消去を実行できます。

消去方式は、シンプルな1回上書きから、DoD 5220.22-M(3回)、NSA方式(7回)、グートマン方式(35回)まで選択可能です。

普段からCCleanerをPCのメンテナンスに使っている方であれば、新たに別のソフトをインストールすることなく、慣れた画面でデータ消去を行えるのが大きなメリットです。

5. ディスク消去ユーティリティ

日本のプログラマーによって開発された、国産のデータ消去フリーソフトです。

最大の特長は、日本語に完全対応しており、非常にシンプルで分かりやすい操作画面です。

余計な機能は一切なく、「どのドライブを」「どの方式で」消去するかを選ぶだけで、誰でも迷うことなく操作を進めることができます。

乱数による1回書き込みや、米国国家安全保障局推奨方式(NSA方式)など、複数の強力な消去方式に対応しています。

海外製のソフトに不安がある方や、とにかくシンプルな操作性を求める方にとって、最適な選択肢の一つとなるでしょう。

以下に、各ソフトの特徴を表でまとめます。

| ソフト名 | 主な特徴 | 対応OS | 代表的な消去方式 |

|---|---|---|---|

| Eraser | 多機能で消去方式が豊富。スケジュール実行も可能。 | Windows | DoD 5220.22-M, グートマン |

| CBL Data Shredder | ブート版でOSごと完全消去が可能。 | Windows | DoD 5220.22-M, RCMP TSSIT OPS-II |

| Disk Wipe | インストール不要。USBから起動できる手軽さ。 | Windows | DoD 5220.22-M, グートマン |

| CCleaner | 定番クリーナーソフトの機能の一部。使い慣れたUI。 | Windows, Mac | DoD 5220.22-M, NSA, グートマン |

| ディスク消去ユーティリティ | 国産で日本語対応。シンプルで分かりやすい。 | Windows | NSA方式, 乱数書き込み |

データ消去ソフトの基本的な使い方

データ消去ソフトは製品によって細かな操作方法は異なりますが、基本的な作業の流れはほとんど共通しています。

ここでは、一般的なデータ消去ソフトの使い方を、ステップバイステップで解説します。

どのソフトを使う場合でも、この流れを頭に入れておけば、スムーズに作業を進めることができるでしょう。

繰り返しになりますが、作業前には必ずデータのバックアップを確認してください。

ステップ1:ソフトのダウンロードとインストール

まずは、使用するソフトを公式サイトからダウンロードします。

前述の通り、公式サイト以外からのダウンロードは避けてください。

ダウンロードしたファイルがインストーラー形式(.exeファイルなど)の場合は、ダブルクリックして画面の指示に従い、パソコンにインストールします。

Disk Wipeのようにインストール不要のポータブルアプリの場合は、ダウンロードしたファイルを解凍するだけで準備完了です。

また、CBL Data Shredderのようにブートディスクを作成するタイプの場合は、USBメモリなどに書き込む作業が必要になります。

ステップ2:ソフトの起動と消去対象の選択

ソフトを起動します。

管理者権限を要求された場合は「はい」を選択してください。

ソフトのメイン画面には、パソコンに接続されているドライブ(Cドライブ、Dドライブ、外付けHDDなど)の一覧が表示されます。

ここが最も重要なポイントです。

表示されたドライブの名称、容量などをよく確認し、消去したいドライブを正確に選択します。

絶対に間違えないよう、慎重に操作してください。

多くのソフトでは、OSがインストールされているCドライブを誤って消去しないように、保護機能が働いている場合があります。

ステップ3:消去方式の選択

次に、どの消去方式(アルゴリズム)でデータを上書きするかを選択します。

ソフトによって選択できる方式は異なりますが、「DoD 5220.22-M」や「NSA方式」といった名称があれば、それらを選択しておけばセキュリティレベルとしては十分です。

上書き回数が多い方式ほど、消去にかかる時間は長くなります。

例えば、1TBのHDDをDoD方式(3回書き込み)で消去する場合、数時間から十数時間かかることもあります。

個人のプライベートなデータを消去する程度であれば、乱数による1回書き込みでも実用上は問題ないレベルと言えるでしょう。

求めるセキュリティレベルと、作業にかけられる時間とのバランスを考えて選択してください。

ステップ4:最終確認と消去の実行

消去対象のドライブと消去方式を選択すると、ほとんどのソフトで「本当に消去しますか?データは復元できなくなります」といった最終確認のメッセージが表示されます。

このメッセージをよく読み、もう一度、選択内容に間違いがないかを確認してください。

問題がなければ「実行」「開始」「Wipe」といったボタンをクリックし、消去処理を開始します。

ステップ5:消去完了まで待機

消去処理が始まると、進捗状況がパーセンテージで表示されます。

あとは処理が100%になるまで待つだけです。

前述の通り、この作業は非常に時間がかかることがあります。

作業中はパソコンの電源が切れないように注意し、他の重い作業は行わないようにしましょう。

処理が完了すると、「完了しました」といったメッセージが表示されます。

これで、選択したドライブのデータは完全に消去され、復元不可能な状態になりました。

HDDのデータを完全に消去する手順

HDD(ハードディスクドライブ)は、長年にわたりパソコンの主要なストレージとして利用されてきました。

磁気ヘッドを使って円盤(プラッタ)にデータを記録する仕組みのため、データ消去ソフトによる上書き処理が非常に有効です。

ここでは、代表的な無料ソフト「Eraser」を例にとり、HDDのデータを完全に消去する具体的な手順を解説します。

準備するもの

- データ消去を行うパソコン

- Eraser(公式サイトからダウンロードしておく)

- バックアップ済みのデータ(念のため)

- ACアダプタ(ノートPCの場合)

手順1:Eraserのインストール

公式サイトからダウンロードしたインストーラーを実行し、画面の指示に従ってEraserをインストールします。

特に難しい設定はないので、デフォルトのままで問題ありません。

手順2:消去タスクの作成

インストールが完了したらEraserを起動します。

画面上部のメニューから「File」→「New Task」を選択するか、空白のスケジュール欄で右クリックして「New Task」を選択します。

すると、新しい消去タスクを設定する画面が表示されます。

「Task」タブで、タスクの名前を自由につけることができます(例:「Dドライブ完全消去」など)。

タスクの種類は「Run manually」(手動実行)のままで問題ありません。

手順3:消去対象と消去方式の指定

次に、タスク設定画面の「Add Data」ボタンをクリックします。

「Select Data to Erase」(消去するデータの選択)という画面が表示されるので、「Target Type」(ターゲットの種類)から「Drive/Partition」を選択します。

すると、パソコンに接続されているドライブが一覧で表示されます。

ここで、完全に消去したいHDDのドライブ(例:Dドライブ)を選択します。

次に「Erasure method」(消去方式)のプルダウンメニューから、使用する消去方式を選択します。

個人利用であれば「US DoD 5220.22-M (3 passes)」を選択しておけば、十分すぎるほどのセキュリティレベルです。

より時間を短縮したい場合は「Pseudorandom Data (1 pass)」(乱数1回書き込み)でも良いでしょう。

設定が完了したら「OK」ボタンをクリックして、データをタスクに追加します。

手順4:消去タスクの実行

メイン画面に戻ると、先ほど作成したタスクが一覧に追加されています。

タスクを選択した状態で右クリックし、「Run Now」を選択します。

すると、「タスクを実行しますか?」という確認メッセージが表示されるので、「Yes」をクリックします。

これでHDDのデータ消去が開始されます。

タスクの「Status」(状態)が進捗率とともに表示されるので、100%になるまで待ちます。

ディスクの容量と消去方式によっては非常に長い時間がかかりますが、処理が完了すれば、HDDのデータは完全に消去され、復元不可能な状態になります。

OSが入っているCドライブを消去したい場合は、別のPCにHDDを接続して同様の作業を行うか、CBL Data Shredderのようなブート版ソフトを使用する必要があります。

SSDのデータ消去における留意点

近年、パソコンのストレージとして主流になっているのがSSD(ソリッドステートドライブ)です。

HDDが磁気ディスクにデータを記録するのに対し、SSDはUSBメモリと同じように内蔵された半導体メモリにデータを記録します。

この構造の違いから、SSDのデータ消去にはHDDとは異なる特有の留意点が存在します。

HDDと同じ感覚で上書き消去を行うと、データが完全に消去されない可能性があるため、正しい知識を持つことが重要です。

なぜ通常の上書き消去はSSDに不向きなのか?

SSDには「ウェアレベリング(書き込み平準化)」という機能が搭載されています。

これは、SSD内の特定のメモリセル(データの記録場所)だけに書き込みが集中し、寿命が短くなるのを防ぐための仕組みです。

OSが「A」という場所にデータを書き込むよう指示しても、SSDのコントローラーは内部的に空いている「B」という場所にデータを書き込み、OSには「Aに書き込んだ」と報告することがあります。

このため、データ消去ソフトが「A」の場所を上書きしようとしても、実際には別の場所が上書きされ、元のデータがメモリセル内に残ってしまう可能性があるのです。

複数回の上書きを行えば、いずれ元のデータも上書きされる可能性は高まりますが、確実性に欠けるうえ、SSDの寿命を無駄に縮めることにも繋がります。

SSDに最適なデータ消去方法:「Secure Erase」

このようなSSDの特性に対応したデータ消去の仕組みが「Secure Erase(セキュア消去)」です。

Secure Eraseは、SSDのコントローラーに対して直接命令を送り、全メモリセルのデータを電気的に初期化(リセット)する機能です。

これにより、ウェアレベリングの影響を受けることなく、SSD内のすべてのデータを迅速かつ完全に消去することができます。

上書き方式に比べて非常に高速に処理が完了するのも大きなメリットです。

Secure Eraseの実行方法

Secure Eraseを実行するには、いくつかの方法があります。

- SSDメーカー公式ツールを利用する: Samsung (Magician Software), Crucial (Storage Executive), Western Digital (SSD Dashboard)など、主要なSSDメーカーは自社製品向けに管理ツールを無料で提供しています。これらのツールの多くにSecure Erase機能が搭載されており、最も安全で確実な方法と言えます。

- データ消去ソフトのSecure Erase機能を利用する: 一部の高機能なデータ消去ソフト(有料版が多い)には、Secure Eraseを実行する機能が含まれています。

- マザーボード(BIOS/UEFI)の機能を利用する: 一部のマザーボードには、BIOS/UEFI設定画面から直接Secure Eraseを実行できる機能が搭載されている場合があります。

どのSSDを使っているか不明な場合は、まずメーカーの公式ツールを探してみるのが良いでしょう。

もし、Secure Eraseが利用できる環境にない場合は、従来の上書き方式のデータ消去ソフトを利用することになりますが、その際はDoD方式など、複数回上書きする強力な方式を選択することが推奨されます。

これにより、データが残存するリスクを最小限に抑えることができます。

SSDの普及に伴い、正しいデータ消去方法を知っておくことの重要性はますます高まっています。

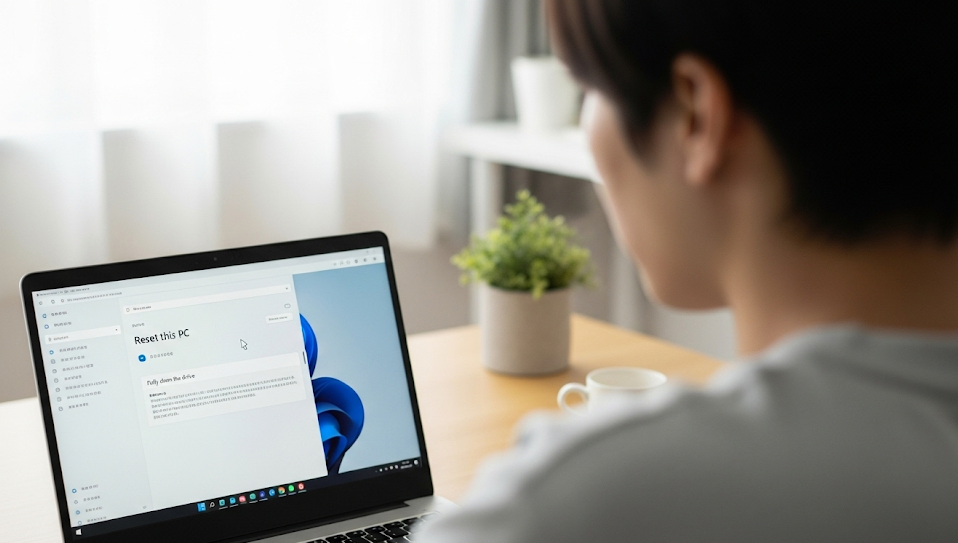

Windows11でのデータ消去方法

専門のデータ消去ソフトを使わなくても、Windows 10やWindows 11には、OSの標準機能として強力なデータ消去オプションが備わっています。

「このPCを初期状態に戻す」という機能がそれで、手軽にパソコン全体を工場出荷時の状態に戻しつつ、個人データを安全に消去することができます。

ここでは、Windows 11を例に、その具体的な手順と、専門ソフトとの違いについて解説します。

Windows標準機能「このPCを初期状態に戻す」の手順

この機能は、パソコンを売却・譲渡する前に、OSごとクリーンな状態にしたい場合に最適です。

操作は非常に簡単で、画面の指示に従うだけで完了します。

- 設定画面を開く: スタートメニューから「設定」(歯車のアイコン)をクリックします。

- 「回復」を選択: 左側のメニューから「システム」を選択し、右側の項目から「回復」をクリックします。

- PCをリセットする: 「回復オプション」の中にある「このPCをリセット」の右側にある「PCをリセットする」ボタンをクリックします。

- 「すべてを削除する」を選択: 「オプションを選んでください」という画面が表示されます。「個人用ファイルを保持する」と「すべてを削除する」の2つの選択肢がありますが、データを完全に消去したい場合は、必ず「すべてを削除する」を選択してください。

- 再インストール方法の選択: Windowsを再インストールする方法として「クラウドからダウンロード」と「ローカル再インストール」が選択できます。どちらを選んでもデータ消去の結果は同じですが、通常は「ローカル再インストール」の方が早く完了します。

- 重要な設定:「設定の変更」: 「追加の設定」という画面が表示されたら、「設定の変更」をクリックします。「ドライブのクリーンアップを実行しますか?」という質問に対して、「はい」を選択します。これがデータを復元困難にするための重要なオプションです。このオプションを「はい」にすると、ファイルの削除だけでなく、ドライブ全体に書き込み処理が行われ、データの痕跡が消去されます。

- 最終確認とリセット実行: 「このPCをリセットする準備ができました」という最終確認画面が表示されます。リセットによって行われる内容を確認し、問題がなければ「リセット」ボタンをクリックします。

この後、パソコンは自動的に再起動を繰り返し、処理が進行します。

処理には1時間以上かかる場合があります。

完了すると、Windowsの初期設定画面が表示され、パソコンは購入時と同じ状態に戻ります。

専門ソフトとの違いと注意点

Windowsの標準機能は非常に手軽で便利ですが、専門のデータ消去ソフトと比較していくつか違いがあります。

- 手軽さ: ソフトをダウンロード・インストールする手間がなく、OSの機能だけで完結するのが最大のメリットです。

- 消去方式の選択: 専門ソフトのように「DoD方式」などの具体的な消去方式を選択することはできません。内部的にはゼロライトに近い処理が行われていると推測されますが、その詳細な仕様は公開されていません。しかし、Microsoftが提供する機能であるため、通常の利用においては十分なセキュリティレベルが確保されていると考えてよいでしょう。

- 対象範囲: この機能は基本的にWindowsがインストールされているドライブ全体を対象とします。特定のドライブやファイルだけを消去したい場合には、専門ソフトの方が適しています。

個人が一般的な用途で使っていたパソコンを売却・譲渡する際には、Windows 11の「ドライブのクリーンアップ」機能は、手軽さと安全性のバランスが取れた非常に優れた選択肢です。

より高いセキュリティレベルを求める場合や、消去の証明が必要な場合、あるいはOSが起動しないといった状況では、専門のデータ消去ソフトを利用するのが適切です。

まとめ:安全なデータ消去ソフト 無料の活用

この記事では、データ消去ソフト 無料版をテーマに、その必要性から選び方、具体的なおすすめソフト、そしてHDDやSSD、Windows 11での正しい使い方まで、幅広く解説してきました。

パソコンを安心して手放すためには、単にファイルを削除したり、初期化したりするだけでは不十分であり、専用のソフトウェアによるデータの完全消去がいかに重要であるかをご理解いただけたかと思います。

データ消去ソフト 無料版は、正しく選び、注意点を守って使用すれば、情報漏洩という深刻なリスクから私たちを確実に守ってくれる非常に強力なツールです。

HDDの場合はEraserのようなソフトで強力な上書き方式(DoD 5220.22-Mなど)を実行すること、SSDの場合はメーカーのツールでSecure Eraseを実行することが理想的です。

また、Windows 11の標準機能である「このPCを初期状態に戻す」も、ドライブのクリーンアップオプションを有効にすれば、非常に手軽かつ安全なデータ消去方法となります。

どの方法を選択するにしても、最も重要なのは「作業前の完全なバックアップ」と「消去対象ドライブの慎重な確認」です。

この2点を徹底するだけで、誤操作によるデータ消失のリスクを回避することができます。

個人情報の保護は、もはや他人事ではありません。

この記事で得た知識を活用し、適切なデータ消去を実践することで、あなたの大切な情報を守り、安全にパソコンを次のステップへと進めていただければ幸いです。

この記事のまとめ

- パソコンの初期化やファイル削除だけではデータは完全に消えない

- データが残存していると情報漏洩のリスクがあり大変危険

- データ消去ソフトは上書き処理でデータを復元不可能にする

- 無料ソフトを選ぶ際は対応OSと消去方式の確認が重要

- 米国国防総省準拠方式(DoD)ならセキュリティは万全

- 作業前には必ず全データのバックアップを取ること

- ソフトのダウンロードはマルウェア対策のため必ず公式サイトから行う

- 消去対象のドライブ選択を間違えると取り返しがつかない

- おすすめの無料ソフトにはEraserやCBL Data Shredderがある

- HDDの消去にはデータの上書きが有効な手段

- SSDはウェアレベリングのためSecure Eraseが推奨される

- SSDメーカーの公式ツールを使うのが最も安全で確実

- Windows11の標準リセット機能もデータ消去に使える

- Windowsリセット時は「ドライブのクリーンアップ」を有効にする

- 正しい知識でデータ消去ソフト 無料版を安全に活用しよう